江汉平原上的这座小城,总带着几分湿润的温柔。每次走在汉北河边,都能感受到空气里那种特有的水汽——这是天门天气给我最直接的印象。

1.1 天门市气候特点

天门属于典型的亚热带季风气候。四季分明这个词在这里表现得特别明显,春夏秋冬各有各的性格。年平均气温大概在16℃左右,不算太热也不太冷,整体感觉比较舒适。

最让人印象深刻的是这里的降水量。年平均降水量约1100毫米,雨水充沛得让这里的农田总是绿油油的。记得去年五月路过乡间,刚下过雨的稻田里,青蛙的叫声此起彼伏,那种湿润中带着青草香的气息,到现在还能回想起来。

湿度方面,年平均相对湿度在78%左右。这解释了为什么夏天洗的衣服总感觉干得慢,也说明了为什么天门人那么爱吃辣——祛湿嘛。

1.2 四季天气变化规律

春天的天门像个刚睡醒的孩子。三月开始回暖,但偶尔还会突然降温,让人不得不把收起来的厚衣服再拿出来。四月的雨细细密密的,打在油菜花田里,远远看去像罩着一层薄纱。

夏天来得有些迫不及待。六月刚过,气温就直奔30℃而去。七八月是最热的时候,35℃以上的高温天不算少见。这时候最舒服的就是傍晚,在陆羽公园里散步,湖面上吹来的风能带走不少暑气。

秋天大概是最宜人的季节。九月开始,暑气渐渐消退,天空变得又高又远。十月的桂花香飘满全城,走在街上都能闻到。这种舒服的天气能一直持续到十一月底。

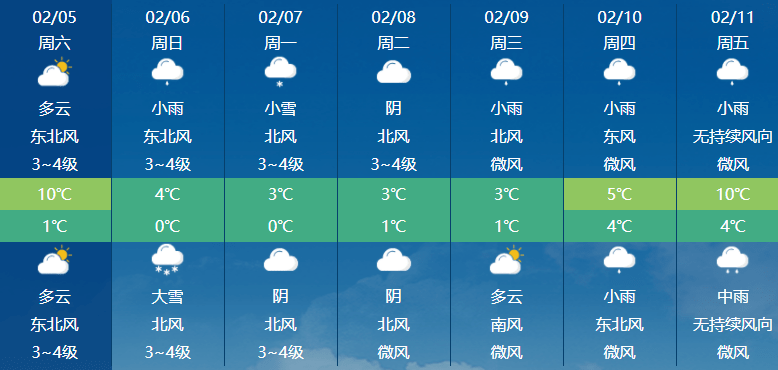

冬天的天门带着些许湿冷。虽然零下的日子不多,但那种钻进骨子里的冷,让不少北方来的朋友都直呼受不了。好在雪不算多,一年也就下那么几场,倒是给这座小城添了几分难得的宁静。

1.3 特殊天气现象

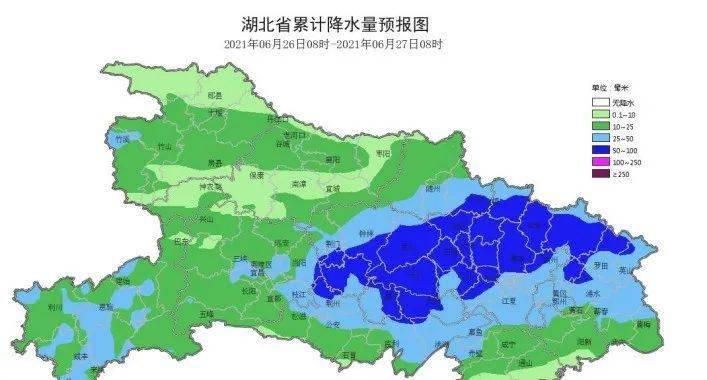

梅雨是每年都要经历的一道坎。六月中旬到七月上旬,连绵的阴雨能让衣服都长出霉点。这时候家家户户的除湿机都得开起来,超市里的烘干剂也特别畅销。

偶尔也会有强对流天气。去年夏天那场突如其来的雷暴,让城北的好几棵老树都倒了。狂风暴雨来得快去得也快,但威力确实不容小觑。

雾霾天在秋冬季节会出现。特别是早晨,有时候雾气浓得连红绿灯都看不清楚。不过比起大城市,这里的空气质量还是要好很多,蓝天白云的日子还是占大多数。

大雾锁城的景象在汉江边特别常见。有一次早起去江边跑步,整个江面都被浓雾笼罩,对岸的景物完全看不见,只能听到隐约的船笛声。这种天气虽然出行不太方便,但确实别有一番意境。

每次路过天门的早市,总能从摊贩的闲聊中听出天气的蛛丝马迹——老农看着天色判断要不要提前收摊,主妇们讨论着该不该晒被子。天气在这里从来不只是天气预报里的几个数字,它深深嵌入日常的每个角落。

2.1 天气与农业生产

天门的农田对天气变化格外敏感。四月的雨水直接关系到油菜的收成,太多会引发病害,太少又影响结籽。记得去年清明前后连续晴天,村里的老种植户天天往地里跑,看着开始干裂的田埂直叹气。

夏季的台风路径是另一个关注焦点。虽然天门不临海,但台风外围带来的强风暴雨足以让即将成熟的中稻倒伏。前年“烟花”过境后,我跟农技站的朋友下田查看,看到成片倒伏的水稻,农民们正忙着抢收,那种紧迫感至今难忘。

秋冬季的低温来得早或晚,决定着冬小麦的播种时机。早了容易旺长,晚了又影响越冬。这种与天气的博弈,在天门的田间地头年复一年地上演。

2.2 天气与旅游出行

春天赏花季最怕连绵阴雨。陆羽故里的茶文化节如果遇上雨天,游客量可能直接减半。但细雨蒙蒙的茶山其实另有一番韵味,只是大多数人更偏爱阳光明媚的出游日。

夏季的突发雷暴常让户外景区措手不及。我在茶经楼工作过一段时间,每逢午后乌云聚集,就得赶紧提醒游客下山。有次暴雨突至,几十名游客挤在小小的观景台躲雨,虽然狼狈,倒也让陌生人之间多了几分同舟共济的温情。

秋高气爽的周末,明显能感到出城道路变得拥堵。大家都想抓住难得的好天气去周边走走,石家河遗址、张家湖国家湿地公园这些地方,停车位一位难求。

2.3 天气与日常生活

湿度对生活的影响无处不在。梅雨季里,家家户户的除湿机从早开到晚,超市的烘干剂货架总是空得很快。主妇们练就了看天晒被子的本领——不仅要看当下是否出太阳,还要预判未来几小时的湿度变化。

冬季的湿冷让取暖方式变得多样。北方来的朋友总说这里的冷“无处可逃”,空调制热效果打折扣,电热毯、暖手宝成了必备品。走在街上,能看到行人裹得严严实实,在寒风中快步行走的样子。

就连饮食习惯也带着天气的印记。夏天大排档的凉面、冰镇绿豆汤,冬天热腾腾的藕汤、牛肉萝卜锅,这些应季食物背后,都是人们对天气变化的智慧应对。

晨练的老人们最懂看天行事。晴天在陆羽公园打太极,雨天就转到商场门口的空地。他们的生活节奏,某种程度上就是天门天气最生动的注脚。